Cet article reprend et s’inspire de nombreux éléments de l’article signé par Dom Murray, Content Writer, Go1 (retrouvez-en la version originale ici).

Il n’y a pas de fin à l’apprentissage. Comme le dit le dicton, on en apprend tous les jours. Pourtant, trop souvent, nous associons l’apprentissage aux bancs de l’école. C’est-à-dire à des souvenirs d’enfance, et pas que des bons…

Une fois adultes et les bancs de l’école quittés, l’absence d’un cadre formel et défini ne nous pousse pas à apprendre. C’est pour cela qu’il est nécessaire de réfléchir à la meilleure façon de structurer cet apprentissage.

Chez Coorpacademy by Go1, notre devise résume parfaitement cet enjeu : « Enjoy Learning ». Prendre du plaisir dans l’apprentissage, c’est possible ! Pour former les adultes en entreprise, il faut alors penser l’apprentissage pour cette population cible. Il est nécessaire d’adapter certains principes d’apprentissage aux adultes, et c’est ce qu’on nous allons vous expliquer ici.

Quels sont les principes de l’apprentissage pour les adultes ?

Dans les années 1970, l’éducateur américain Malcolm Knowles commence à reconnaître que la manière dont les adultes apprennent diffère considérablement de celle des enfants. Pour décrire cette théorie, Knowles popularise alors le terme andragogie pour désigner l’apprentissage des adultes. L’andragogie est l’opposé de la pédagogie, qui fait référence à l’apprentissage des enfants.

Le terme andragogie est dérivé des mots grecs andra, qui signifie « homme », et agogos, qui signifie « leader de ». Traduit littéralement, l’andragogie signifie « diriger l’Homme » ou « leader de l’Homme ».

De nos jours, il peut sembler évident que les adultes et les enfants apprennent très différemment. Cependant, à l’époque de Knowles, il s’agissait d’une percée importante.

Instructional Design développe ce point en ajoutant que la conception de l’andragogie de Knowles était « une tentative de développer une théorie spécifique à l’apprentissage des adultes ». Knowles souligne que les adultes sont autodirigés et s’attendent à assumer la responsabilité de leurs propres décisions. Les programmes d’apprentissage pour adultes doivent tenir compte de cet aspect fondamental… L’andragogie signifie que l’enseignement pour adultes doit se concentrer davantage sur le processus et moins sur le contenu enseigné. »

En conséquence, Knowles a défini quatre principes fondamentaux qui définissent l’apprentissage des adultes. Ces principes sont les suivants :

Les adultes doivent s’approprier la planification et l’évaluation de leur apprentissage.

L’expérience (y compris les erreurs) constitue la base des activités d’apprentissage des adultes.

Les adultes sont plus intéressés par les sujets qui ont un rapport immédiat avec leur travail ou leur vie personnelle.

L’apprentissage des adultes doit être centré sur les problèmes plutôt que sur le contenu.

À ce titre, l’autonomie, la pertinence et l’apprentissage autodirigé sont les piliers centraux de la théorie de l’andragogie de Knowles. Alors que l’apprentissage des enfants se concentre généralement sur le « quoi » – comme l’apprentissage de faits et de compétences de base – l’apprentissage des adultes se concentre davantage sur le « pourquoi », c’est-à-dire sur les processus et le raisonnement qui sous-tendent une activité d’apprentissage spécifique.

En d’autres termes, l’éducation des adultes doit s’efforcer de répondre à la question suivante : » que vais-je y gagner ? « . En outre, les apprenants adultes devraient connaître à l’avance les buts et objectifs d’une activité d’apprentissage particulière et, idéalement, jouer un rôle dans la définition de ces résultats. Enfin, le contenu doit être pertinent par rapport à la vie et aux expériences antérieures des apprenants.

Pour résumer, selon les propres termes de Knowles, « un aspect essentiel de la maturité est la capacité à assumer de plus en plus de responsabilités dans sa propre vie – à devenir de plus en plus autonome ».

Appliquer les six principes de l’apprentissage des adultes

Maintenant que nous comprenons ce que sont les principes de l’apprentissage des adultes – ou andragogie – il est temps d’examiner ces principes en détail.

Dans le cadre de son travail, Knowles en a défini six, et nous allons les analyser pour comprendre de quelle manière ils peuvent s’appliquer dans un contexte de formation.

1- Besoin de savoir

Avant toute chose, les adultes doivent comprendre pourquoi ils ont besoin d’apprendre quelque chose. S’ils ne comprennent pas pourquoi l’apprentissage est pertinent, les adultes se désintéresseront rapidement et se désengageront.

Alors que les enfants sont comme des éponges, absorbant de vastes quantités d’informations, les apprenants adultes sont beaucoup plus perspicaces. Ils peuvent faire la distinction entre les informations à connaître et celles dont ils n’ont pas besoin.

Ainsi, avant de concevoir un module d’apprentissage, demandez-vous « quels sont les objectifs clés et les résultats souhaités de cette activité ? ». Mettez-vous à la place de l’apprenant et demandez-vous ce qu’il y gagnera.

Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions fondamentales, il est probable que l’activité d’apprentissage ne sera pas pertinente ou intéressante pour vos apprenants.

2 – Expérience

En tant qu’enfant, on s’intéresse à tout. Vous apprenez des choses pour la première fois et vous vivez de nouvelles expériences. En revanche, les adultes sont des apprenants expérimentés. De l’école à l’apprentissage informel en passant par la formation sur le lieu de travail et tout ce qui se trouve entre les deux, ils ont déjà beaucoup appris.

Selon eLearning Industry, « à mesure qu’une personne mûrit, elle accumule les expériences qui deviennent une ressource croissante pour l’apprentissage. » Ainsi, même si un apprenant adulte n’est pas familier avec un concept ou un sujet particulier, il peut le relier à d’autres compétences et expériences vécues pour éclairer le processus d’apprentissage.

Cette riche expérience devrait inspirer les activités d’apprentissage à l’âge adulte. En tant que responsable L&D, l’objectif consiste à associer cette expérience à de nouveaux supports pour enrichir le processus d’apprentissage. Comme l’explique Maestro Learning, « trouver des moyens d’intégrer cette expérience à des groupes de discussion et à des comptes rendus peut être une bonne façon d’aider vos apprenants à sentir que vous voyez aussi la valeur qu’ils apportent. »

3 – Concept de soi

Les apprenants adultes ont besoin d’autonomie. Ils savent déjà ce qu’ils doivent apprendre. Votre travail consiste à travailler avec eux pour faciliter cet apprentissage.

Dans ces conditions, les apprenants adultes doivent être responsables de leurs décisions et de leurs résultats en matière d’apprentissage. Offrez à vos apprenants des choix significatifs et voyez-les s’épanouir. Ils doivent également avoir le sentiment d’être maîtres de leur apprentissage. Ils sont capables de décider quand, où, comment et même s’ils ont besoin d’apprendre quelque chose. Il est donc essentiel de leur offrir des possibilités d’apprentissage autodirigé.

Comme le dit Knowles, « les adultes pensent qu’ils sont responsables de leur vie. Ils ont besoin d’être vus et traités comme étant capables et autodirigés. »

4 – Préparation à l’apprentissage

Les adultes apprennent mieux lorsque le sujet abordé peut les aider à résoudre un problème urgent de la vie réelle.

Alors que les enfants absorbent les informations telles qu’elles leur sont présentées, les adultes sont beaucoup plus perspicaces. Contrairement aux enfants scolarisés, les adultes sont rarement forcés d’apprendre, ce qui signifie qu’ils peuvent choisir ce qu’ils souhaitent apprendre.

Ainsi, lorsque les adultes choisissent d’apprendre quelque chose, ils sont prêts. Il ne devrait pas y avoir de barrières ou d’obstacles à l’apprentissage. Par exemple, mettez-vous à la place de quelqu’un qui est sur le point d’obtenir une mobilité interne qui dépend de l’acquisition d’une nouvelle compétence. Dans cette situation, vous êtes motivé(e) à apprendre.

Comme l’Université de Phoenix l’a suggéré dans un article récent, « le renouvellement de votre volonté d’apprendre en tant qu’adulte se fait souvent par le biais d’un déclencheur situationnel. Peut-être perdez-vous votre emploi ou souhaitez-vous changer de carrière, par exemple. »

Lorsque vous élaborez une activité d’apprentissage, mettez-vous à la place de vos apprenants et posez-vous les questions suivantes : « Est-ce que cela correspond à mes besoins ? » ou « Comment cela va-t-il m’aider ? ». Avant tout, concevez votre plan de formation pour répondre à un besoin immédiat et pertinent.

5 – Orientation vers les problèmes

À l’âge adulte, l’apprentissage passe de l’orientation vers le sujet à l’orientation vers le but. Par conséquent, les adultes doivent comprendre au préalable les résultats souhaités d’une activité d’apprentissage – quel problème cette activité d’apprentissage tente-t-elle de résoudre ?

Comme le dit Maestro Learning, « les adultes s’éloignent de l’apprentissage par matière, qui se concentre sur la simple connaissance d’un concept, pour se tourner vers l’apprentissage par problème, qui se concentre sur les connaissances qui contribuent de manière tangible à la résolution de problèmes. »

Lorsque vous concevez des contenus de formation destinés à des apprenants adultes, assurez-vous qu’ils résolvent un problème explicite et réel.

6 – La motivation intrinsèque

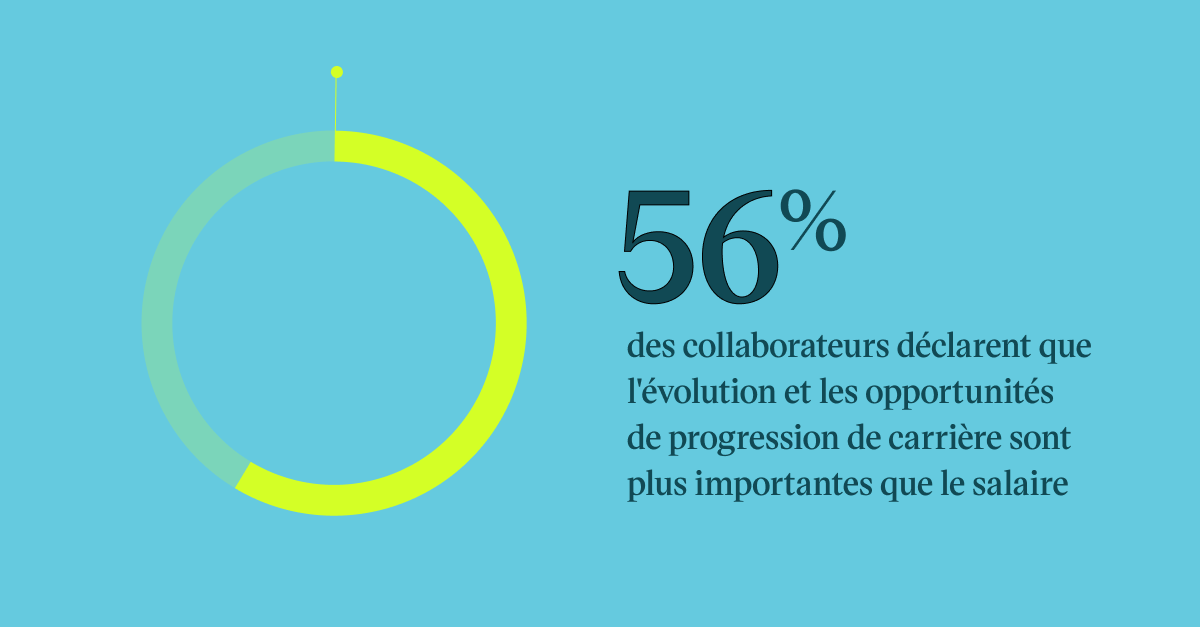

Enfin, Knowles a théorisé qu’en général, les adultes sont intrinsèquement motivés pour apprendre plutôt qu’extrinsèquement.

Parmi les exemples de motivations intrinsèques à l’apprentissage, citons les possibilités de développement professionnel, l’intérêt pour un sujet particulier, l’augmentation de la satisfaction professionnelle, l’amélioration de l’estime de soi ou une passion pour l’apprentissage.

Pour en savoir plus, faites une demande de démo et rencontrez notre équipe !

80% des handicaps sont invisibles.

80% des handicaps sont invisibles. de l’équipe pédagogique “

de l’équipe pédagogique “

Par exemple, selon des études internationales,

Par exemple, selon des études internationales,